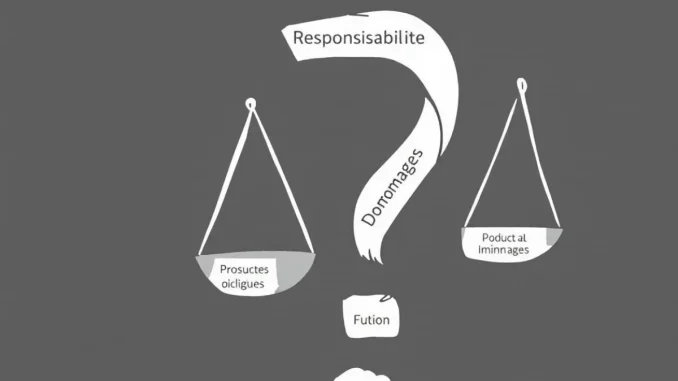

La responsabilité civile constitue un pilier fondamental de notre système juridique. Elle détermine les conditions dans lesquelles une personne doit réparer les dommages qu’elle cause à autrui. Face à la multiplication des risques dans notre société moderne, comprendre les mécanismes de cette responsabilité devient indispensable. Qu’il s’agisse d’un accident de la route, d’un dégât des eaux ou d’une faute professionnelle, les conséquences juridiques et financières peuvent être considérables. Ce cadre juridique, en constante évolution sous l’influence de la jurisprudence et des réformes législatives, mérite une analyse approfondie pour saisir l’étendue des obligations qui pèsent sur chacun lorsqu’un dommage survient.

Les fondements juridiques de la responsabilité civile en droit français

La responsabilité civile trouve ses racines dans le Code civil, principalement à travers les articles 1240 à 1244 (anciennement 1382 à 1386). L’article 1240 pose le principe général selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette formulation, d’apparence simple, sous-tend en réalité une construction juridique sophistiquée qui a évolué au fil des siècles.

Historiquement, le droit de la responsabilité civile s’est construit autour de la notion de faute. C’est la conception subjective qui prévalait lors de la rédaction du Code Napoléon en 1804. Toutefois, face aux transformations sociales et économiques, notamment l’industrialisation et la multiplication des accidents, le système a progressivement intégré des mécanismes de responsabilité sans faute, dite objective.

Il convient de distinguer deux grands régimes de responsabilité civile :

- La responsabilité délictuelle (ou extracontractuelle) qui s’applique en l’absence de contrat préalable entre l’auteur du dommage et la victime

- La responsabilité contractuelle qui intervient lorsque le dommage résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat

La réforme du droit des obligations de 2016 a clarifié cette distinction tout en maintenant le principe de non-cumul des responsabilités. Cette règle fondamentale empêche une victime liée par un contrat avec l’auteur du dommage d’invoquer les règles de la responsabilité délictuelle, sauf exceptions spécifiques.

Au-delà de ces classifications, le droit français reconnaît plusieurs fondements à la responsabilité civile :

La responsabilité pour faute

Elle demeure le socle historique et exige la démonstration d’un comportement fautif, qu’il s’agisse d’une négligence, d’une imprudence ou d’une violation délibérée d’une norme. La jurisprudence a progressivement affiné cette notion, considérant parfois que certaines fautes peuvent être présumées, allégeant ainsi la charge probatoire qui pèse sur la victime.

La responsabilité du fait des choses

Consacrée par l’arrêt Jand’heur de 1930, cette responsabilité repose sur l’article 1242 alinéa 1er du Code civil. Elle établit une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien d’une chose impliquée dans la réalisation d’un dommage, sans que la victime ait à prouver une faute. Cette évolution majeure a marqué le passage vers une conception plus objective de la responsabilité.

La responsabilité du fait d’autrui

Elle concerne notamment la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, celle des commettants pour leurs préposés, ou encore celle des personnes chargées de surveiller autrui (comme dans le cas des tuteurs). L’arrêt Blieck de 1991 a considérablement élargi ce champ en consacrant un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

La compréhension de ces fondements juridiques constitue un préalable indispensable pour appréhender les obligations qui en découlent en cas de dommages. Cette architecture complexe reflète la recherche permanente d’un équilibre entre la protection des victimes et la préservation d’une liberté d’action raisonnable pour les individus.

Les conditions d’engagement de la responsabilité civile

Pour que la responsabilité civile d’une personne soit engagée, trois éléments cumulatifs doivent être réunis : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Chacune de ces conditions possède ses propres caractéristiques et soulève des questions juridiques spécifiques.

Le fait générateur de responsabilité

Le fait générateur constitue l’élément déclencheur de la responsabilité. Sa nature diffère selon le régime applicable :

Dans le cadre de la responsabilité pour faute, ce fait générateur est constitué par un comportement illicite, qu’il soit intentionnel ou non. La jurisprudence apprécie cette faute in abstracto, en comparant le comportement du responsable présumé à celui qu’aurait eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. La Cour de cassation a développé une conception extensive de la faute, y incluant même la simple maladresse ou négligence.

Pour la responsabilité du fait des choses, le fait générateur réside dans le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage. Le gardien de la chose, généralement son propriétaire ou celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction, sera tenu responsable sans que la victime ait à prouver une faute de sa part. Seule la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers peuvent l’exonérer totalement ou partiellement.

Concernant la responsabilité contractuelle, le fait générateur est l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle. La nature de cette obligation (de moyens ou de résultat) influencera la charge de la preuve et les possibilités d’exonération.

Le dommage réparable

Le dommage constitue la condition sine qua non de toute action en responsabilité civile. Pour être réparable, ce dommage doit présenter certaines caractéristiques :

- Il doit être certain et non hypothétique, bien que le dommage futur puisse être indemnisé s’il est suffisamment probable

- Il doit être personnel à celui qui en demande réparation, même si la jurisprudence a assoupli cette exigence dans certains cas

- Il doit constituer une atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé

La typologie des dommages s’est considérablement enrichie au fil du temps. On distingue traditionnellement :

Les dommages patrimoniaux (ou économiques) qui affectent le patrimoine de la victime. Ils comprennent les pertes subies (damnum emergens) comme les frais médicaux ou les coûts de réparation d’un bien, et les gains manqués (lucrum cessans) tels que la perte de revenus professionnels.

Les dommages extrapatrimoniaux qui touchent à des intérêts non économiques : préjudice moral, préjudice d’affection, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, etc. La jurisprudence a progressivement reconnu une multitude de postes de préjudice, notamment à travers la nomenclature Dintilhac qui sert de référence pour l’évaluation des préjudices corporels.

Le lien de causalité

Le lien de causalité représente la relation directe et certaine qui doit exister entre le fait générateur et le dommage. Cette exigence permet de délimiter l’étendue de la responsabilité et d’éviter qu’une personne soit tenue de réparer des dommages trop éloignés de son action.

Deux principales théories s’affrontent pour apprécier ce lien :

La théorie de l’équivalence des conditions considère comme cause tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Cette approche extensive peut conduire à une chaîne de responsabilités très large.

La théorie de la causalité adéquate, généralement privilégiée par les tribunaux français, ne retient comme cause juridique que l’événement qui, dans le cours normal des choses, était de nature à produire le dommage. Cette approche plus restrictive permet de limiter les responsabilités aux conséquences raisonnablement prévisibles d’un acte.

La question du lien de causalité devient particulièrement complexe dans certaines situations : dommages en série, causalité scientifique incertaine (comme dans les affaires de santé publique), pluralité d’auteurs potentiels. Face à ces difficultés, la jurisprudence a parfois assoupli les exigences probatoires, notamment en matière médicale avec la théorie de la perte de chance.

Les mécanismes de réparation du préjudice

Une fois la responsabilité civile établie, se pose la question fondamentale de la réparation du préjudice. Le droit français s’articule autour du principe de réparation intégrale, exprimé par l’adage latin « Tout le dommage, mais rien que le dommage« . Ce principe directeur guide l’ensemble des mécanismes de réparation.

Le principe de réparation intégrale

Ce principe cardinal signifie que la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par la victime, sans enrichissement ni appauvrissement. La Cour de cassation veille rigoureusement à son application. L’indemnisation vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.

Cette réparation intégrale implique une évaluation minutieuse de tous les postes de préjudice. Pour les dommages corporels, les tribunaux s’appuient fréquemment sur la nomenclature Dintilhac qui répertorie méthodiquement les différents types de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents.

L’évaluation monétaire des préjudices, particulièrement délicate pour les dommages extrapatrimoniaux, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils peuvent s’aider de barèmes indicatifs, comme le référentiel d’indemnisation publié par la Gazette du Palais ou les données fournies par l’Observatoire National des Indemnités.

Les modalités de la réparation

La réparation peut prendre différentes formes :

- La réparation en nature : elle consiste à effacer concrètement le dommage, par exemple en procédant à la remise en état d’un bien endommagé ou en ordonnant la publication d’un jugement en cas d’atteinte à la réputation

- La réparation par équivalent : c’est l’octroi d’une somme d’argent compensant le préjudice, modalité la plus fréquente en pratique

L’indemnisation peut être versée sous forme de capital (somme forfaitaire) ou de rente (versements périodiques), cette dernière solution étant souvent privilégiée pour les préjudices durables comme l’incapacité permanente. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la modalité la plus adaptée aux circonstances.

Des mécanismes particuliers existent pour certains types de dommages, comme l’amiante (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante) ou les accidents médicaux graves (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux). Ces dispositifs visent à garantir une indemnisation rapide et équitable, indépendamment des aléas judiciaires.

Le rôle des assurances dans la réparation

Les contrats d’assurance jouent un rôle prépondérant dans le mécanisme de réparation. L’assurance de responsabilité civile permet de garantir la solvabilité du responsable face à son obligation de réparation. Elle est obligatoire dans de nombreux domaines (automobile, construction, activités professionnelles spécifiques).

Le mécanisme assurantiel présente plusieurs caractéristiques :

L’assureur est tenu d’indemniser la victime dans la limite du plafond de garantie et des exclusions prévues au contrat. La loi Badinter de 1985 a considérablement renforcé les droits des victimes d’accidents de la circulation en limitant les possibilités pour l’assureur d’opposer des exceptions de garantie.

L’assureur dispose d’un droit de recours contre son assuré dans certaines situations, notamment en cas de faute intentionnelle ou de violation des clauses du contrat. Ce recours permet d’équilibrer le système en responsabilisant l’assuré tout en protégeant les victimes.

Les conventions entre assureurs, comme la Convention d’Indemnisation Directe (CID) pour les accidents matériels automobiles, facilitent le règlement rapide des sinistres courants sans attendre la détermination précise des responsabilités.

La dimension économique de ces mécanismes de réparation ne doit pas être négligée. Le coût global de l’indemnisation des dommages représente une charge significative pour la société, répartie entre les assureurs, les fonds de garantie et, in fine, l’ensemble des assurés à travers leurs cotisations.

La responsabilité civile professionnelle : un régime spécifique

La responsabilité civile professionnelle constitue un domaine particulier qui mérite une attention spécifique en raison de ses enjeux économiques et juridiques considérables. Elle concerne l’obligation pour un professionnel de réparer les dommages causés à ses clients ou à des tiers dans l’exercice de son activité.

Les particularités selon les professions

Chaque secteur professionnel présente des spécificités quant au régime de responsabilité applicable :

Pour les professions médicales, la responsabilité repose traditionnellement sur la faute prouvée, conformément à l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. La loi du 4 mars 2002 a clarifié ce régime en distinguant la responsabilité pour faute du praticien et la responsabilité sans faute relevant de la solidarité nationale (aléa thérapeutique). L’obligation du médecin est généralement qualifiée d’obligation de moyens, sauf exceptions comme certains actes de chirurgie esthétique ou analyses biologiques.

Dans le secteur de la construction, le Code civil impose aux constructeurs une responsabilité spécifique à travers la garantie décennale (article 1792). Cette responsabilité de plein droit couvre pendant dix ans les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. D’autres garanties s’y ajoutent : garantie de parfait achèvement (un an) et garantie biennale (deux ans) pour les éléments d’équipement.

Les professions juridiques (avocats, notaires, huissiers) sont soumises à une responsabilité pour faute, mais la jurisprudence a progressivement renforcé leurs obligations, notamment en matière de conseil et d’information. Le notaire, en tant qu’officier public, voit sa responsabilité particulièrement encadrée, avec une obligation d’efficacité des actes qu’il rédige.

Pour les activités bancaires et financières, la responsabilité s’articule autour d’obligations spécifiques comme le devoir de mise en garde, l’obligation d’information ou le devoir de non-ingérence. La Cour de cassation a développé une jurisprudence abondante sur ces questions, notamment concernant le devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti.

L’obligation d’assurance professionnelle

Face aux risques inhérents à l’activité professionnelle, le législateur a imposé une assurance responsabilité civile obligatoire pour de nombreuses professions :

- Les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)

- Les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers)

- Les acteurs de la construction (architectes, entrepreneurs, promoteurs)

- De nombreuses autres activités réglementées (agents immobiliers, experts-comptables, etc.)

Cette obligation d’assurance répond à un double objectif : garantir l’indemnisation des victimes et protéger le patrimoine du professionnel face à des sinistres potentiellement ruineux. Les contrats d’assurance professionnelle présentent plusieurs particularités :

La base réclamation : contrairement à l’assurance classique qui fonctionne sur une base fait dommageable, l’assurance professionnelle couvre généralement les sinistres réclamés pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date de survenance du fait générateur. Ce système, consacré par la loi du 1er août 2003, offre une meilleure sécurité juridique.

Les plafonds de garantie sont souvent substantiels pour couvrir des sinistres potentiellement très coûteux. Certaines professions (notaires, avocats) bénéficient de systèmes de garantie collective complétant l’assurance individuelle.

Les franchises peuvent être élevées, incitant le professionnel à la vigilance tout en mutualisant les risques majeurs.

La gestion préventive des risques professionnels

Au-delà de l’aspect purement juridique, la responsabilité civile professionnelle s’inscrit aujourd’hui dans une démarche globale de gestion des risques. Cette approche préventive comprend plusieurs dimensions :

La mise en place de procédures internes de contrôle et de validation, particulièrement dans les professions à haut risque comme la santé ou la finance. Ces protocoles permettent d’identifier et de corriger les dysfonctionnements avant qu’ils ne génèrent des dommages.

La formation continue des professionnels aux évolutions techniques et juridiques de leur domaine. Cette actualisation des compétences constitue non seulement une obligation déontologique mais aussi un moyen efficace de prévention des risques.

L’information et le conseil du client, formalisés par des documents écrits, permettent de clarifier les obligations réciproques et de prévenir d’éventuels malentendus. La traçabilité de cette information devient un élément crucial en cas de contentieux ultérieur.

La contractualisation précise des missions et des limites de responsabilité, dans le respect des dispositions légales impératives, contribue également à sécuriser l’exercice professionnel.

Cette gestion préventive s’avère particulièrement pertinente dans un contexte de judiciarisation croissante des relations professionnelles et d’augmentation des montants d’indemnisation accordés par les tribunaux.

Perspectives d’évolution et défis contemporains de la responsabilité civile

Le droit de la responsabilité civile fait face à de profonds bouleversements sous l’effet conjoint des évolutions sociétales, technologiques et environnementales. Ces mutations posent des défis considérables aux juristes et aux législateurs, appelant à une adaptation constante des cadres juridiques traditionnels.

La réforme attendue du droit de la responsabilité civile

Après la réforme du droit des contrats en 2016, la refonte du droit de la responsabilité civile constitue le second volet majeur de la modernisation du droit des obligations. Plusieurs projets se sont succédé depuis 2017, sans aboutir encore à une adoption définitive.

Les principaux axes de cette réforme envisagée sont :

- La codification du droit positif issu de la jurisprudence, notamment en matière de responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui

- La clarification des relations entre responsabilité contractuelle et délictuelle

- L’introduction d’un régime spécifique pour les préjudices résultant de dommages corporels

- La consécration de la fonction préventive de la responsabilité civile, notamment à travers l’amende civile et l’action préventive

Cette réforme vise à concilier plusieurs objectifs parfois contradictoires : sécurité juridique, protection efficace des victimes, prévisibilité pour les acteurs économiques et assurabilité des risques. Le débat reste vif sur certains points comme l’opportunité d’introduire des dommages-intérêts punitifs dans notre droit, concept traditionnel du droit anglo-saxon mais étranger à la conception française de la réparation.

Les nouveaux risques et leur appréhension juridique

Le développement technologique et industriel génère des risques inédits que le droit traditionnel de la responsabilité peine parfois à appréhender :

Les risques numériques (cybercriminalité, atteintes aux données personnelles, intelligence artificielle) posent des questions complexes de responsabilité. Qui est responsable des dommages causés par un algorithme d’intelligence artificielle ? Comment établir la chaîne causale dans un environnement numérique où interviennent de multiples acteurs ? Le Règlement européen sur l’IA tente d’apporter des premières réponses à ces interrogations.

Les risques sanitaires de grande ampleur, comme l’ont illustré les affaires du Mediator ou des prothèses PIP, confrontent le droit à des situations de causalité scientifique incertaine et de dommages de masse. La jurisprudence a progressivement assoupli les exigences probatoires, notamment à travers les présomptions de causalité, pour faciliter l’indemnisation des victimes.

Les risques environnementaux constituent un défi majeur pour le droit de la responsabilité. La reconnaissance du préjudice écologique pur par la loi du 8 août 2016, codifiée aux articles 1246 à 1252 du Code civil, marque une avancée significative. Elle permet la réparation des atteintes non négligeables aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, indépendamment de tout préjudice humain.

L’influence croissante du droit européen et international

Le droit de la responsabilité civile, traditionnellement ancré dans les traditions juridiques nationales, subit une influence grandissante des normes supranationales :

Le droit de l’Union européenne a harmonisé certains domaines spécifiques comme la responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE) ou la responsabilité environnementale (directive 2004/35/CE). Ces textes ont introduit des mécanismes parfois novateurs pour le droit français, comme la responsabilité sans faute du producteur.

La Cour européenne des droits de l’homme exerce une influence indirecte mais réelle sur notre droit de la responsabilité, notamment à travers l’exigence d’un recours effectif (article 13 de la Convention) et le droit à un procès équitable (article 6). Ces principes peuvent conduire à remettre en cause certains régimes d’exonération ou d’immunité.

Au niveau international, des initiatives comme les Principes d’Unidroit ou les travaux de la Commission du droit européen des contrats témoignent d’une réflexion sur l’harmonisation possible des règles de responsabilité civile.

Cette internationalisation croissante répond à la globalisation des échanges et des risques, qui ne connaissent plus les frontières nationales. Elle pose néanmoins la question de la préservation des spécificités culturelles et juridiques de chaque système national.

Vers une fonction préventive renforcée

Traditionnellement centrée sur la réparation des dommages déjà survenus, la responsabilité civile tend à développer une dimension préventive plus affirmée :

Le principe de précaution, consacré au niveau constitutionnel par la Charte de l’environnement de 2004, influence progressivement le droit commun de la responsabilité. Il invite à prendre des mesures effectives et proportionnées face à des risques graves, même en situation d’incertitude scientifique.

L’action préventive, envisagée dans les projets de réforme, permettrait au juge d’ordonner toute mesure raisonnable propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble illicite avant même la réalisation du préjudice.

Cette évolution vers une responsabilité civile préventive répond à des attentes sociales fortes, particulièrement dans les domaines sanitaire et environnemental où la réparation monétaire apparaît souvent comme un pis-aller face à des dommages irréversibles.

Le défi pour le législateur et les juges consiste à intégrer cette dimension préventive sans dénaturer les fondements de notre droit de la responsabilité ni entraver indûment la liberté d’entreprendre. L’équilibre reste délicat entre précaution légitime et paralysie de l’innovation.